Ce moment semble arrivé, même si les intervenants maskoutains entretiennent toujours l’espoir de voir Québec faire volte-face et concéder cette appellation stratégique à la région maskoutaine. Excès de pessimisme de ma part? Non, disons plutôt un éclair de réalisme.

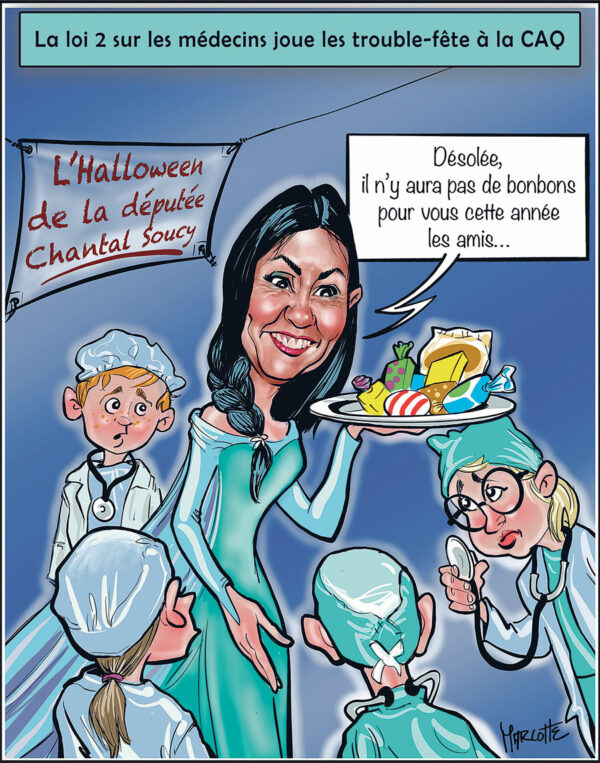

Jusqu’ici, tous les acteurs politiques impliqués dans le dossier avaient usé de diplomatie en commentant le refus de Québec, question de ne pas indisposer personne de l’autre côté de la table. En conférence de presse, le président de Saint-Hyacinthe Technopole, Patrick Malo, avait refusé de blâmer publiquement la députée de Saint-Hyacinthe pour son incapacité à livrer ce que l’on croyait pourtant nous revenir de plein droit.

Non, avait répondu M. Malo, Chantal Soucy a bien fait son travail et elle n’a pas échappé le ballon avant la zone des buts. En marchant sur des œufs, la députée avait elle aussi louangé le travail des acteurs locaux en rappelant cependant que le comité ministériel n’avait jamais rien promis.

Selon la version officielle colportée par Mme Soucy, le projet soigneusement élaboré par les instances maskoutaines n’avait pas su répondre à l’ensemble des exigences du programme de zone d’innovation. On lui a entre autres reproché son impossibilité à se positionner à l’international et l’absence d’innovations dites de rupture, aptes à redéfinir les règles du jeu de l’industrie.

Soyons honnêtes, ces raisons auraient dû disqualifier la région de Saint-Hyacinthe bien avant. Pas après cinq ans d’efforts et d’attentes.

La diplomatie et la courtoisie politique se sont ensuite transportées à Sorel-Tracy il y a quelques jours quand nous avons profité du passage de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, pour lui mettre sous le nez l’affront fait à la région de Saint-Hyacinthe.

Bonne joueuse, elle s’est dite prête à rencontrer la délégation maskoutaine. Aurait-elle pu dire autre chose? On me confirme d’ailleurs qu’une rencontre officielle est toujours envisagée, mais qu’il vaut mieux modérer nos attentes. Ce tête-à-tête pourrait davantage servir à mousser et confirmer le financement d’un futur centre d’innovation à Saint-Hyacinthe, vu comme un prix de consolation, qu’à confirmer la création d’une zone d’innovation.

Joint par LE COURRIER, l’adjoint parlementaire de la ministre Fréchette, le député Donald Martel, grand responsable du volet des zones d’innovation, n’a pas cherché à ménager les égos maskoutains.

Il n’a pas non plus parlé de la fameuse absence de technologies de rupture pour motiver la décision de Québec. La raison du refus est beaucoup plus simple à comprendre, a-t-il dit. « Le projet de Saint-Hyacinthe exigeait que des entreprises s’engagent formellement à investir dans des projets d’innovation. Or, après plusieurs années, il n’était toujours pas possible d’attacher toutes les ficelles. Le projet a souffert aussi d’un manque de stabilité et de cohésion en ce qui concerne sa gestion. La difficulté de trouver un chef de projet en est une bonne démonstration », a mentionné Donald Martel.

Traduction libre de l’éditorialiste : le gouvernement n’a vraiment pas été impressionné par les investissements de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans qu’a fait miroiter le conseil des partenaires. Poudre aux yeux, estime Québec.

Et comme les responsables maskoutains brandissent l’excuse pratique du secret industriel pour refuser de rendre public leur plan d’affaires, il est difficile de réfuter les dires de Québec, alors que les fonctionnaires, eux, ont eu tout le loisir d’éplucher le dossier maskoutain.

À la lumière de tout ce qui précède, et bien que légitime, la démarche maskoutaine pour renverser la décision sur la zone d’innovation est très certainement vouée à l’échec. Morale de cette histoire : on a rêvé d’un beau filet mignon, mais on ne pouvait que s’offrir une tranche de baloney.