Ce mouvement, qui prend de l’ampleur à partir des années 1840, est soutenu par diverses associations et figures religieuses qui prônent la modération ou l’abstinence totale d’alcool. Les premières sociétés de tempérance apparaissent à Montréal et dans d’autres régions, et elles tolèrent initialement la consommation modérée de bière et de vin.

Cependant, avec le temps, ces groupes commencent à appeler à la prohibition totale des spiritueux, considérés comme particulièrement nuisibles. Les militants pour la tempérance croient que l’alcool est responsable de nombreux maux sociaux, y compris la pauvreté, la violence domestique et les maladies. Évidemment, ce mouvement amène des tensions entre les partisans de la tempérance et ceux qui souhaitent profiter de la liberté de consommer de l’alcool.

Durant les années 1850, comme dans bien d’autres municipalités de la province, la boisson est un fléau dans le village de Saint-Dominique, surtout auprès des travailleurs de la carrière qui peinent très fort toute la journée et qui apprécient volontiers un petit remontant le soir venu… !

Les deux premiers prêtres résidants de la paroisse, les curés Herménégilde Noiseux et Norbert Sylvestre, tentent d’inculquer les vertus de la tempérance à leurs paroissiens. Ils y arrivent assez bien, car lorsque Saint-Dominique devient une municipalité de paroisse en 1855, le conseil municipal décide de ne pas accorder de licence pour une auberge qui servirait des boissons alcoolisées.

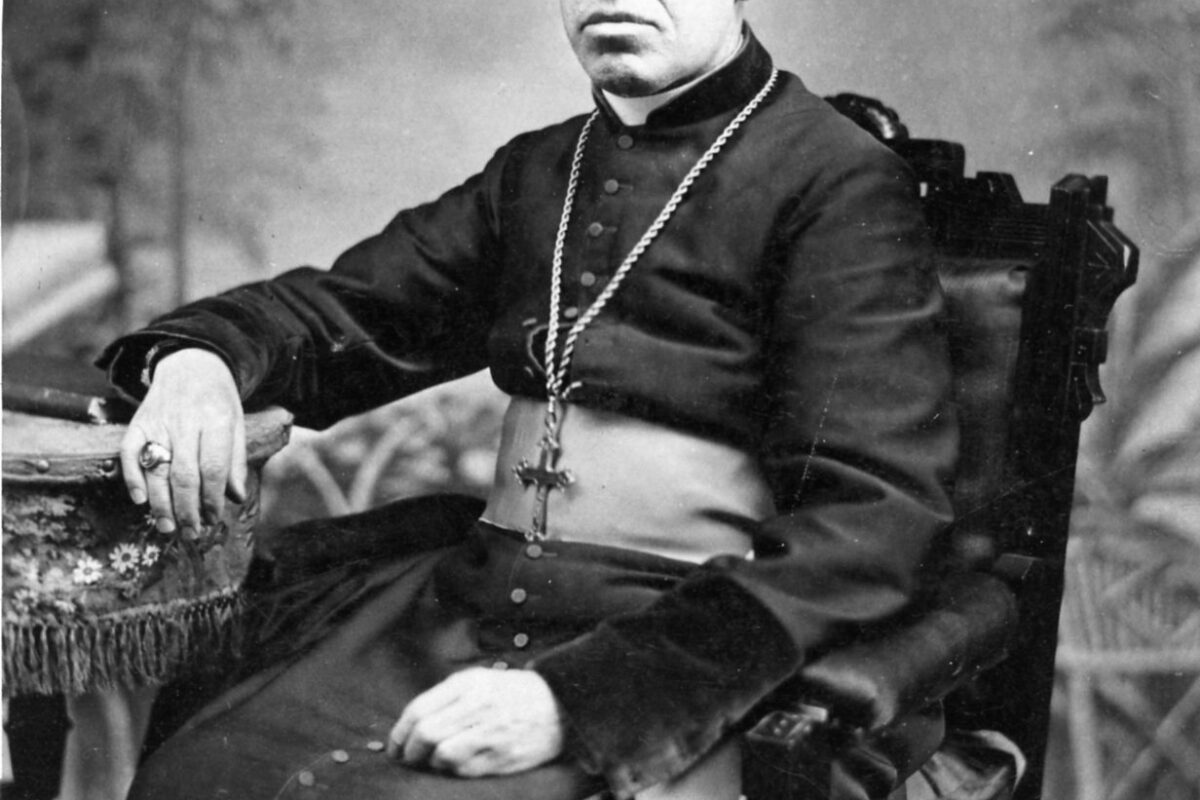

Durant vingt-cinq ans, cette loi non écrite subsiste au village, au grand bonheur de l’évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Louis-Zéphirin Moreau, qui profite de sa visite pastorale, le 23 mai 1880, pour féliciter chaudement les paroissiens et la municipalité de ne pas avoir toléré pareil établissement sur leur territoire depuis si longtemps.

On dirait presque que c’est tout ce qu’attendait le conseil, car deux mois après la visite de Mgr Moreau, on accorde une première licence à un aubergiste de 21 ans, Napoléon Robillard, qui s’installe (est-ce par bravade?), juste en face de l’église.

Dans l’édition du Courrier de Saint- Hyacinthe du 9 septembre 1880, il annonce fièrement l’ouverture de son hôtel licencié. Il spécifie évidemment qu’à table sera servi tout ce que peut désirer le public, y compris des liqueurs de choix… Évidemment, cette décision du conseil déplaît à bon nombre de citoyens. Cent vingt-deux personnes envoient une protestation solennelle à l’évêque. Plusieurs considèrent cette décision du conseil comme étant un affront fait contre l’intégrité et l’honneur de l’évêque par pure mesquinerie.

Mgr Moreau répond prestement à la protestation qu’il a reçue de ses ouailles. Il les comprend d’être profondément affligés par l’installation d’une de « ces maisons malheureuses » dans leur paroisse. L’évêque, pour remédier à la situation, leur demande de prier avec ferveur pour chasser ce mal de leur village. Il leur recommande également de ne jamais mettre les pieds dans cette maison et d’en éloigner le plus possible la vue à leurs enfants. Mgr Moreau est surtout furieux contre le conseil.

Voici ce qu’il écrit à ce propos dans sa réponse aux paroissiens : « Et dire que ce sont les conseillers, des hommes de votre confiance qui vous ont ainsi traités, qui se sont ainsi joués de vous et de vos plus chers intérêts! »

Il faut croire cependant que ce ne sont pas tous les citoyens qui respectèrent les mandements de l’évêque, car l’auberge fonctionna très bien pendant plusieurs années, malgré le fait que les divers curés successifs fustigeaient fréquemment cet hôtel en chaire, allant même jusqu’à affirmer que cet établissement était « un refuge hanté par plusieurs démons et par Satan lui-même! »

Par Martin Ostiguy, membre du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe